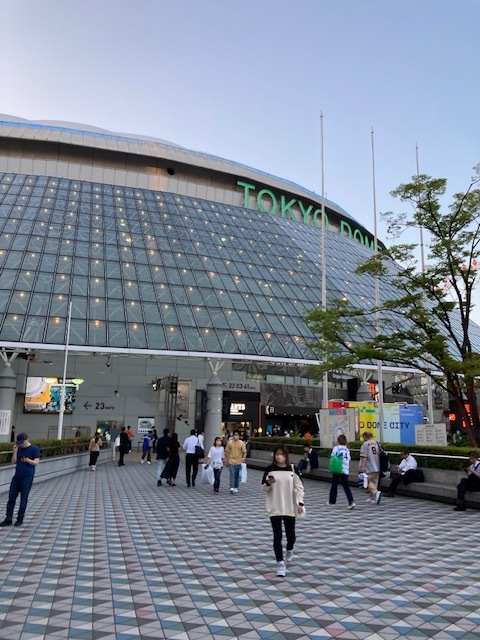

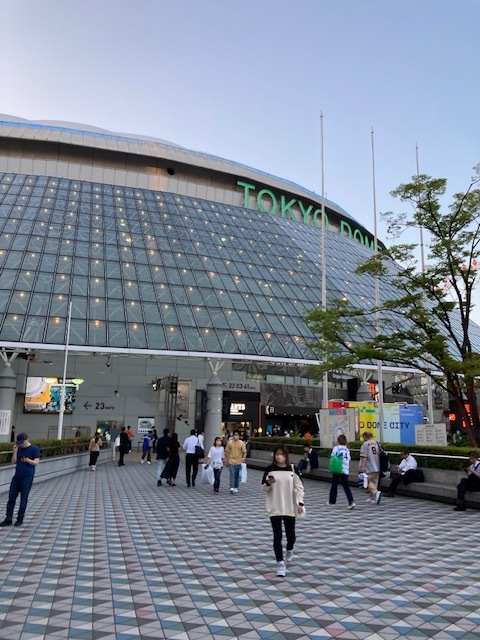

野球観戦?

大田区で一般的な歯科診療を始め、インプラントなど審美的なお悩みにも対応します。

ホーム ≫ ブログページ ≫

オーストラリア・メルボルンにあるNational Center for Healthy Aging (NCHA)は、HbA1c値が9%以上の患者は認知症リスクが高くなる可能性について発表した。

1996年1月1日〜2015年9月30日までの期間に、50歳以上であった2型糖尿病患者253,211人。Kaiser Permanente Northern California(KPNC)統合医療システムに登録されている、2020年2月〜2023年1月までのデータをもとに分析が行われた。

参加者の平均年齢は61.5歳(SD:9.4歳)で、全体の53.1%が男性であった。また、追跡調査の平均期間は5.9年(SD:4.5年)であったとのこと。

すべてのHbA1c測定時において、50%以上の割合でHbA1c値が9〜10%未満、または10%以上であった被験者は、50%以下の被験者と比較して認知症のリスクが高かった。一方、測定時にHbA1c値が6%未満、6~7%未満、7~8%未満であった割合が50%以上であった被験者は、認知症のリスクが低いという結果がでた。

以上のことから、HbA1c値が9%以上の期間が長い患者において、認知症リスクが最大となることが明らかになった。

今回の研究結果によって、認知症リスクが高くなる可能性が示唆された「HbA1c値9%以上」という数値は、日本の基準と比較すると高めの数値であるものの、大きくかけ離れたものではないことが伺える。

糖尿病と認知症は歯科にも大きく関わる全身疾患であることから、今後新たに出版されるガイドラインで明示される基準値については、かならず確認しておきたい。

一般の方に、「むし歯予防のためにできることは?」と問いかけると、まず返ってくるのは「歯磨き!」という回答が多いと思います。

一方で、「歯磨きはしているつもりなのにむし歯ができてしまう」と悩まれる方もよく目にするでしょう。それはなぜでしょうか。

歯ブラシの当て方が問題なのでしょうか?フロスをしていないから?

ブラッシングによる「プラークコントロール」はう蝕予防にどう影響する?

まず大前提として、細菌のいないところにう蝕はできません。

プラークのないところにう蝕はできないため、それをコントロールすることは大切です。

「プラークコントロールはう蝕予防に欠かすことのできない重要な因子」。その前提をもった上で、科学的根拠に照らし合わせるとどのようなことがいえるのかを見ていきましょう。

なお、本記事における「プラークコントロール」という用語は、主に「歯面からプラークを機械的に除去すること」を示すものとします。今回は、主に患者自身によるプラークコントロール、つまり毎日のブラッシングのう蝕予防効果について確認していきます。

裂溝のプラークコントロールについてはどう考える?

現在、日本国内のほとんどの人々は毎日ブラッシングを行っているでしょう。しかし、う蝕はなくなっていません。

歯ブラシを用いた通常のブラッシングでは、裂溝や歯間部などから完全にプラークを取り除くことは困難なため、永久歯の裂溝についてはシーラントが有効となる場合があります)。

かつての歯科界では、すべての歯にシーラントを行う方向性が示されたことがありました。しかし多くの歯において、基本的な予防策を取っていればう蝕が発生することは少ないことと、シーラント自体の費用対効果が低いことから、現在では適応症を選んで応用するという考え方になっています。

なお、乳歯の裂溝に対するシーラントの効果についてはあまり質の高い根拠はないのが現状です)。そのため、「溝を見つけたらシーラント!」というのは必ずしも正しくないといえるでしょう。

一方で、プラークコントロールが著しく困難と思われる萌出途中の永久歯や、う蝕リスクの高い患者さんには有効となると考えられます。

また、シーラントは単独で行う予防方法ではなく、フッ化物応用やプラークコントロールの工夫と併せて応用されるものです。萌出途中の大臼歯などには、やや口を閉じ気味にしてブラシを横から入れる「クロスブラッシング」やワンタフトブラシを用いた仕上げ磨きも有効です。

日本国内では知覚過敏抑制として認可されている「フッ化物バーニッシュ」の塗布も有効です。シーラントとバーニッシュの効果についてのシステマティックレビューでは、「いずれも効果的だが、どちらか一方が他方より有効ということはではない」としています)。

ブラッシングだけで完全にう蝕を防ぐことがむずかしい場合はあるものの、適切なブラッシングと歯磨剤などによる基本的なフッ化物応用、食習慣のコントロールなどで多くのう蝕は防ぐことができます。そのためそれらを基本として、必要な場合にフッ化物バーニッシュ塗布やシーラントを追加していくと良いでしょう。

なお、歯間部、つまり隣接面の初期病変への対応としてレジン系材料を浸潤させる方法もありますが、シーラントと比較すると研究が不十分)です。技術的なむずかしさや国内では自費診療となるといったコスト面の問題もあるため、臨床応用については、慎重に検討するべきだと考えます。

歯間部のプラークコントロールについてはどう考える?

歯間部のプラークコントロールといえば、フロスや歯間ブラシの使用が思い浮かびます。確かに歯間清掃用具を使用することで、歯ブラシのみのブラッシングに比べるとプラークを減らすことはできるのですが、う蝕を防ぐかどうかについてはあまり研究されていません)。

患者さん自身によるフロスの清掃では、プラークを落とし切ることがむずかしいため、単に「フロスをしてください」という指導を行うだけでは不十分でしょう。少なくとも「この部分はこのような状態でリスクが高いため、フロスをこのように入れてこう動かしてください」というような具体的で丁寧な説明を行い、あとは患者さんがそれを実践してくれるかどうかということが重要です。

実際のところ、いわゆる「ブラッシング指導を行うことが効果的」という根拠は十分ではありません)。これは決してブラッシング指導が無意味とはいうわけではありませんが、習慣を変えることは基本的にむずかしいと理解しておくことは大切です。

なお、歯ブラシとフロスはどちらを先に使うと良いかについても研究があり、これはフロスが先、という結論となっています)。

歯ブラシで届けた歯磨剤に含まれるフッ化物を維持するという意味では、フロスを先に行う方が好ましく、行動変容の観点から、新しい習慣を定着させるためには、すでにある習慣に結びつけると良いという考え方もあります。

「歯ブラシで磨いた後にフロスを追加する」という順だとついつい忘れがちになりますが、歯ブラシで磨くことはすでに習慣化しているので、その前に「フロスをしてから歯ブラシで磨く」という順でルール決めしたほうが定着しやすいと考えられるのです。

なお、「プロフェッショナルによるフロスには、う蝕予防効果が認められた」とする研究はあります)。この研究では、訓練を受けた者が対象となった子どもに学校でフロスを行っています。

しかし、通常の歯科医院で行う平均的なメンテナンス期間に近い3ヶ月ごとではそのような効果はみられず、患者さん自身によるフロスでもやはりそのような効果は認められませんでした)。

一般的な結論としては、「フロスは無意味ではないものの、う蝕予防の効果についてはエビデンスが不十分」ということになるでしょう。

ブラッシングには、プラークコントロールだけでなく、「歯磨剤中のフッ化物を歯面に運ぶ」という重要な役割があります。フッ化物の配合されていない歯磨剤を用いたブラッシングではう蝕予防効果はみられず、フッ化物配合歯磨剤を用いるとう蝕が減少した、という研究もあります。そういう意味でも「ブラッシング」はやはり大切です。

プラークのないところにはう蝕はできないということを考えると、プラークコントロールはやはり重要、しかしそれだけでは不十分なので、他の予防方法と組み合わせる必要があるということになるでしょう。

新潟大学は4月3日、がん細胞中に含まれるコレステロールの量が増加すると⼝腔がんの進展を引き起こすことを明らかにした。

がん細胞に多く含まれるコレステロール、口腔がんにはどう影響する?

コレステロールは⽣体の維持に必須の物質で、細胞膜の主要構成成分であるとともに、ステロイドホルモンなどを合成するための原料となる。また、コレステロールは⾷事から摂取するだけでなく、細胞の中でも作られる物質である。

⾎中コレステロールが⾼い状態が持続すると、動脈硬化症をはじめとする全身疾患のリスクが上昇することがわかっており、これまでの研究から、正常組織に⽐べて、がん組織には多くのコレステロールが含まれていることが⽰されてきた。

今回の研究は、⼝腔がんの培養細胞に対して細胞内コレステロールを⼈為的に増減させ、細胞の挙動を観察。コレステロールが口腔がん細胞におよぼす影響について調べた。

コレステロール結合蛋⽩質「カベオリン1」が多く発現するほど、⼿術後の再発またはリンパ節転移率が⾼くなる

コレステロールを減少させた細胞は縮⼩し、運動性が低下した⼀⽅、コレステロールを増加させた細胞は、細胞突起を伸ばして⾮対称的な形態に変化し、⾼い運動性を⽰した。このことから、コレステロール増加によって細胞の⾮対称性がもたらされ、細胞運動能が上昇したことが⽰唆された。

さらに、コレステロール結合蛋⽩質として知られているカベオリン1の存在部位を調べたところ、コレステロール添加細胞では、カベオリン1が細胞の⽚側の細胞膜上にまとまって存在することが判明した 。

⼝腔がん病理組織でコレステロール量を測定することは技術的に不可能なため、カベオリン1の発現状態を検討した結果、⼝腔がん細胞の細胞膜にカベオリン1が多く発現されていた病変ほど、⼿術後の再発またはリンパ節転移率が⾼いという関連性を⾒出した。

今回の研究により、⼝腔がん細胞において過剰なコレステロールがカベオリン1の局在を制御することで、細胞運動能が上昇し、がんの進展を加速させる可能性が⽰された。

代表的なものだと、脂質異常症の治療には⾎中コレステロールを下げる薬剤が広く使⽤されている。今後口腔がん進展に対するコレステロールを標的とした新規治療法の開発が可能となれば、新たな治療への第一歩となる。

認知症の主たる原因疾患であるアルツハイマー病(AD)は、その早期段階である軽度認知障害(MCI)期から予防・治療を開始することが重要であり、在宅や介護予防教室などでも簡便に利用できる検査ツールの開発が求められています。その一つとして、発話音声から抽出可能な言語的特徴(何を話したか)は、ADの早期検出・予測での有効性が示されている一方、実用上、発話をテキストに変換する音声認識の精度に問題がありました。

この度、5つの課題に音声で回答することで自己検査可能な、認知機能障害の早期検出を支援するモバイルアプリ(プロトタイプ)を開発されました。これらの課題は従来の認知機能検査を元にしており、写真を言葉で説明したり、動物の名前をできるだけ多く挙げる課題などが含まれます。このアプリを用いて、健常例、MCI例、AD例の3群から音声データを収集し解析を行った結果、音声認識が完璧ではない音声データについても、MCIやADで有意に変化する語彙力や情報量に関する言語的特徴を正確に推定できることが分かりました。さらに、音響韻律的特徴(どのように話したか)と組み合わせて、機械学習モデルを構築し、MCIを88%、ADを91%の精度で検出できることが示されました。今回の研究成果は、高齢者の発話や方言を含む言い回しなど、音声認識が苦手とする音声データからでも、認知機能障害に関連する言語的特徴を適切に推定し、自己検査を通じMCIとADを簡便で高精度に検出できる可能性を示した初めての研究です。このようなツールにより、認知症の早期発見・早期介入への貢献が期待されます。

長寿の人の食習慣とはどのようなものか。医師の和田秀樹さんは「60代半ば以降、健康を維持するための食生活の基本は、肉でも魚でも野菜でも偏らないで何でも食べることだ。食材のバラエティ豊富なコンビニ弁当は考えようによっては『長寿食』になる」という――。※本稿は、和田秀樹『70代からの元気力』(三笠書房)の一部を再編集したものです。

「フランス人だけが心臓病が少ない」という謎

「フレンチ・パラドックス」という言葉を、ご存じの方も多いと思います。

いまから30年ほど前、1990年代前半に流行った言葉です。

「フレンチ・パラドックス」は、そのまま訳せば「フランス人の逆説・背理・謎」といったような意味になります。

では、「フレンチ・パラドックス」とは、どういう逆説なのでしょうか?

フランス人は、肉やバターの消費量が、世界でもトップレベルで多い国民です。それだけ、アメリカ人、ドイツ人、イギリス人に比べて、カロリーが高い食生活をしていることになります。

カロリーが高い食生活を続けていると、心筋梗塞のような心臓病のリスクも、それだけ高くなります。

ただ、ここに「パラドックス=逆説」が生じたのです。

フランス人の心臓病の死亡率は、アメリカ人、ドイツ人、イギリス人に比べて、はるかに低いというデータがあるのです。心臓病のリスクが高い食事をしているのに、実際のリスクは減っている。

この逆説が「フレンチ・パラドックス」です。

ただ、その後、フランスだけでなく、フランスの近隣諸国であるイタリア、スペイン、ポルトガルといった国でも、心筋梗塞の死亡率がほかのヨーロッパ諸国に比べてはるかに低く、半分以下であることがわかってきました。

欧州より心筋梗塞が少ない日本と韓国

では、これらの国は、ほかのヨーロッパ諸国とでは「何」が違うのか?

そこで仮説として出されたのが、「赤ワインの消費量」だったのです。

たしかに、ここで挙げた国々の人々は、よく赤ワインを飲みます。ドイツ人は、赤ワインより、ビールや白ワインをよく飲むイメージがあります。アメリカ人やイギリス人も、当時はビールやウィスキーのほうを好んでいたはずです。

そして、この「フレンチ・パラドックス」が、アメリカのメディアで取り上げられて話題となり、アメリカだけでなく、日本を含めて世界中で赤ワインの人気が高まることになったのです。

赤ワインに含まれる「ポリフェノール」が健康にいいと言われ出したのも、この頃のことです。

ただ、その後、さらに意外な事実が判明しました。

OECD(経済協力開発機構)に加盟する国を調べてみると、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガルよりも、もっと心筋梗塞の少ない国があったのです。

それが日本と韓国なのです。

長寿食の法則「偏らない。何でも食べる」

日本人と韓国人は、国際的に見て、なぜ心筋梗塞が少ないのか――。

これは「フレンチ・パラドックス」の理屈では説明できません。

日本にしても、韓国にしても、最近では、赤ワインを飲むこともかなり多くはなっていますが、その消費量はフランスやイタリアといったラテン諸国には及びもつかないからです。

つまり、日本と韓国の心筋梗塞について言えば、「赤ワインを飲む・飲まない」だけでは説明できないのです。

そこで注目されたのが、食生活でした。

と言うのも、日本や韓国、そしてフランスやイタリアといったラテン諸国の食生活には、意外にも共通項があったのです。

それは肉だけでなく、魚をよく食べる食習慣です。

アメリカ、ドイツ、イギリスの食生活では、肉はよく食べますが、魚はそれほど食べません。日本人は言うまでもなく、韓国人も魚はよく食べます。

韓国人の食生活というと「焼肉」のイメージがありますが、あれはどちらかといえば北の北朝鮮の料理です。

南の韓国では、プサンのように日常的に魚を食べる習慣があるところが少なくありません。フランスやポルトガルでも、魚料理は広く食べられています。

それ以外のラテン諸国でも同様です。地中海料理と言えば、カルパッチョなどの魚料理を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

そもそもフレンチやイタリアンのコース料理は、メインディッシュが二種類あって、肉と魚の両方を食べるようになっています。

つまり、「フレンチ・パラドックス」に端を発した問題は、きわめて平凡な答えに辿りついたのです。

それは、健康を維持するための食生活の基本は、何でも食べること。

肉でも魚でも野菜でも、それだけに偏るのでなく、バランスよく食べること。

それこそが、長寿の人の食生活(長寿食)に共通する「一つの法則」なのです。

意識高い70代を蝕む「フードファディズム」という病

最近の日本人の食生活は、残念ながら、「長寿食」から離れつつあるようです。

と言うのも、いろいろな食材、食品をバランスよく食べるのではなく、特定の食材、食品を偏って食べる人が増えている傾向があるのです。

「フードファディズム」という言葉をご存じでしょうか?

いま、日本に限らず、先進国の食生活は、健康志向が高いあまり、この「フードファディズム」に陥りやすいのです。

「フード」とはもちろん「食物・食品」の意味。「ファディズム」とは聞きなれない言葉ですが、「偏愛」とか「熱狂」といった意味で、「流行かぶれ」というニュアンスもあります。

つまり、「偏愛」「熱狂」「流行かぶれ」が、「食物・食品」に向けられたときに生まれるのが「フードファディズム」です。

たとえば、「健康にいい」とか「血圧を下げる効果がある」と聞けば、その食品を重点的に食べ続けるようなことを言います。

あるいは、「納豆=免疫力を高める」という情報にこだわりすぎて、「私は納豆さえ食べていれば調子がいい」と勝手に思い込んでいる人がいます。これも「フードファディズム」に陥っていると言えます。

もちろんその逆に、「この食べ物は体に悪い」「血圧が高くなる」と聞けば、その食品を一切口にしないというのも「フードファディズム」でしょう。

先述の「百寿者」の項目でご紹介した、医学博士の柴田博先生は長年、「長寿の人は何を食べてきたのか」というテーマを研究しつづけた方です。「百寿者」の権威とも言える方です。

その柴田先生が、「フードファディズム」に警鐘を鳴らしているのです。

「長い風雪に耐えた食品」に、有害なものは1つもない

食べ物にはそれぞれ、さまざまな機能があります。

1つの食べ物が、すべての機能を発揮することはあり得ません。だからこそ「偏らない。何でも食べる」食生活が大事になってくるのです。

ですから、特定の食材、食品を偏愛、忌避することは、私たちの体にとって、何のプラスにもなりません。

実際、柴田先生も、「長い風雪に耐えて食べ続けられてきたものに、有害なものは1つもありません」とはっきり書いています。

「アミノ酸構成からみると、栄養学的には無用に見えるクラゲでさえ、ウニと和えることによって酒飲みにとっては極上のつまみになるのです」――柴田先生のこのような考え方に、私も共感します。

いくら体にいいとか、何かに効果があるといっても、同じものばかりを食べていればどうしても栄養が偏ります。

また、栄養学的には無意味でも、あるいは害があると喧伝されていても、その食べ物にしか含まれていない微量物質もあります。偏食をすることで、貴重な微量物質を摂取する機会を減らすことになるのです。

しかも年齢を重ねるほどに、たとえばセレンとか亜鉛とか、さまざまな微量物質が不足してきます。それが結果として、70代以上の心と体に意外に大きなダメージを与えることがあるのです。

60代半ば以降は、とにかく偏らないで何でも食べること。

これが老化を防ぐための「長寿食」につながるのです。

手作り弁当にない「食材のバラエティさ」に注目

コンビニ弁当も、考えようによっては「長寿食」になることもあります。

こんなことを書くと、驚かれる人も多いでしょう。

コンビニエンスストアで売っているコンビニ弁当は、食品添加物を使っているイメージが強いためか、何かと批判されることが多いからです。

また、コンビニ弁当が、手作り弁当のようにあっさりした味付けではなく、濃い味付けが多いのも気にする人は多いようです。

いずれにせよ、コンビニエンスストアの方には失礼な話かもしれませんが、ふだんコンビニ弁当を食べている人でも、「体にいい」と考えて食べている人は少数派なのではないでしょうか。

ただ、前項でご紹介した柴田先生は、コンビニ弁当について、独自の見解をお持ちです。実際、次のような面白いことを仰っています。

「家庭で作る弁当に、あれだけの材料を使えますか?」

たしかに、言われてみれば、そうです。

コンビニ弁当なら、どんな種類の弁当であれ、少しずつ、たくさんの種類の材料が使われています。たとえ、それぞれの量は少なくとも、いろいろなつけ合わせが弁当箱に収まっています。

幕の内弁当のように、おかずが多い弁当であれば、20~30種類くらいの材料は使っているのではないでしょうか。手作り弁当では、あそこまでたくさんの種類の材料を使うことなど、とてもできることではありません。

「昼食にコンビニ弁当を食べる」目からウロコの効能

もちろん、手作り弁当には、コンビニ弁当にはない長所がたくさんあります。

家族の健康を考えて、調味料を工夫したり、量を加減したりするといった、神経の細やかさは、手作り弁当ならではのものです。

また、手作り弁当特有の愛情・温もりといったものも、コンビニ弁当では再現できません。ただ、「食材のバラエティさ」という面だけは、どうしてもコンビニ弁当に軍配が上がります。

ここにこそ、コンビニ弁当が「長寿食」になる理由があるのです。

コンビニ弁当は、さまざまな材料を使っているので、微量物質の不足を補うことができるからです。

1日に三度、しかも毎日、コンビニ弁当を食べるのでしたらともかく、たまに食べるぶんには、体にいいとさえ言えます。

「偏らない。何でも食べる」――。

これこそが、長寿の人の食生活(長寿食)に共通する「一つの法則」です。その意味では、コンビニ弁当も、食べようによっては「長寿食」になり得ます。

ですから、「昼食にコンビニ弁当を食べる」ぐらいのことを罪悪視する必要はありません。コンビニ弁当に使われている、わずかな量の食品添加物を気にするのではなく、むしろ「これで不足の栄養分も足りた」と思えばいいのです。

何ごとも必要以上に「悪者扱い」するのは、いいことではありません。

![T’s Dental Office[ティースデンタルオフィス]](/materials/155227297917601.png)

東京都大田区|大森駅より1分

ティースデンタルオフィス

〒143-0016

大田区大森北1-1-5 大東ビル102

TEL:03-6277-7778

MAIL:ts@ts-dental.jp

受付時間 9:00~13:00

14:30~18:00

土曜午後/14:30~17:00

水・日・祝定休

スマートフォンからのアクセスはこちら