ホーム ≫ ブログページ ≫

ブログページ

米麹によるストレス軽減効果の可能性

新潟大学大学院研究室は、八海醸造株式会社(新潟県南魚沼市)および新潟県農業総合研究所食品研究センター(新潟県加茂市)との産官学連携により、米麹から抽出されたエキスは、心理身体的ストレスが引き起こす不安や痛みを軽減することを、モデル動物および培養細胞モデルを用いて解明しました。米麹に含まれるエルゴチオネインという天然アミノ酸が、不安や痛みの情報を処理する脳神経の興奮性や機能の発現を調節し、抗ストレス作用を示すことがわかりました。よって米麹は、ストレス軽減作用を持つことが示唆されました。水道水中のフッ化物濃度による虫歯抑制効果

フッ化物によるう蝕予防は長い歴史を持ち、世界約60カ国で水道水フロリデーション(水道水のフッ化物濃度を0.7~1.0ppmに調整)が実施され4億人以上がその恩恵を受けている。日本では水道水フロリデーションは行われていないが、水道水には天然のフッ化物が含まれているため土壌などの違いにより濃度には地域差がある。東京医科歯科大学の研究グループは水道水の天然フッ化物濃度と子供のう蝕予防の関連を調査結果をまとめた。その結果、水道法の上限の範囲内でフッ化物濃度を0.1.ppm増加するごとにう蝕治療を受ける子供の割合が3.3%低下することが分かった。日本でも水道水フロリデーションの推進が望まれる。

重篤な歯周病の歯を残すと海馬の萎縮が早まる?

歯の喪失や歯周病はアルツハイマー病のリスクを増加させることが示されている。東北大学口腔機能回復科の研究グループは、55歳以上の集団を対象に歯数や歯周病と海馬の萎縮の関係を解析した。

その結果、軽度の歯周病では歯の数が多いほど左海馬の萎縮が遅くなるのに対して、重篤な歯周病では歯の数が多いほど左海馬の萎縮が速くなることがわかった。軽度の歯周病では歯の数が少ないほど認知機能が低下するのに対して、重篤な歯周病では歯の数が多いほど認知機能が低下することもわかった。治療困難な重篤な歯周病の歯を無理に残すことが海馬の萎縮速度を速めることが示されたのをうけて、単に歯を残すだけではなく歯周病を適切に管理し、健康なはを多く残すことが重要と言える。

口腔がんでの死亡者数8,429人(2022年)

厚労省が公表した2022年人口動態統計月報年計によると、死因で最も多かったのは、悪性新生物(がん)、2位は心疾患、3位は老衰4位は脳血管疾患であった。口唇や口腔および咽頭がんによる死亡者は8,429人となり前年より428人増加となった。早期発見、早期治療に向けて我々歯科医師、歯科衛生士の口腔がんに対する認識をさらに高め、実際当院においても定期健診時に検査項目に加えて取り組んでいる。

ガムを噛むことで「頭皮血流が高まる」「フェイスラインが整う」「カロリー消費が高まる」 ロッテがガムの重要性を訴求

(8月15付け食品新聞より)

ロッテは、子どもの口腔機能発達やシニア層のオーラルフレイル対策にガムトレーニングを提案するなど自分事化しやすいテーマを用いてガムの重要性を継続して訴求していく。

7月5日発表したマーケティング本部ブランド戦略部チューイング企画課の福田貴司氏は「ガム市場の活性化の下支えとなるのが“噛むこと”。子ども・学生・ビジネスパーソンなどの各ターゲットに合ったテーマを決めて毎年展開して非常に効果も出てきている」と語る。

ガムを噛むことによる美容効果としては以下の4つを挙げる。

――頭皮血流が高まる。

――フェイスラインが整う。

――食後にガムを噛むことでカロリー消費が高まる。

――歩きながら噛むとウォーキング中のカロリー消費が高まる。

「先日も、TV番組で芸能人の方が食後にガムを食べるとダイエット効果があるのかを実証していた。このようにガムの美容効果に関する情報が広まり、今まで知られなかったガムの新たな可能性をどんどん発信してガム市場の復活につなげていきたい」と意欲をのぞかせる。

直近では、スポーツ文脈でガムの紹介がされる事例が昨年との比較で増加傾向にある。

「例えばWBC日本代表の多くの選手がガムを噛んでプレーをしていたり、日本代表のベンチにボトルガムが置かれていて話題になっていたり、佐々木朗希選手が贈ったお菓子の中でガムのことが書き込まれていた」という。

ハイドロキシアパタイトのう蝕予防効果がフッ化物に匹敵する可能性 ポズナン医科大学

ポーランドのポズナン医科大学は7月18日、成人におけるハイドロキシアパタイト配合歯磨剤のう蝕予防効果を検討し、ハイドロキシアパタイトのう蝕予防効果がフッ化物に匹敵する可能性を発表した。

ハイドロキシアパタイトは、リン酸カルシウムの一種で、歯と骨の主成分であることが知られている。

これまで、成人におけるハイドロキシアパタイト配合歯磨剤とフッ化物配合歯磨剤のう蝕予防効果を比較した研究結果は報告されていない。今回の研究グループは、成人におけるハイドロキシアパタイト配合歯磨剤とフッ化物歯磨剤のう蝕予防効果を比較することを目的に研究を行った。

研究の結果、18ヶ月後の臨床試験終了時点でDMFS指数が増加していない人の割合は、ハイドロキシアパタイト群が89.3%、フッ化物群が87.4%であった。

このことから、ハイドロキシアパタイト配合歯磨剤とフッ化物配合歯磨剤のう蝕予防効果は、今回の臨床試験において同等であることが示された。

今回の研究では、ハイドロキシアパタイト配合歯磨剤の新たな可能性が示唆された。しかしう蝕予防には、有効成分が配合された歯磨剤の使用だけでは不十分であり、食生活やプラークコントロールといった多角的なアプローチも必要である。

自分では気づけない 歯ぎしりが原因で歯の治療が増えるケースとは

(歯科医師 丸茂和弘先生の記事より抜粋)頻繁に歯ぎしりする癖があると、その衝撃で歯の表面にヒビが入りやすくなります。場所によっては、歯の表面を自己修復する「再石灰化」が間に合わなくなり、歯の根元がえぐれるように削れてきたり、歯の先端が一部欠けたり、歯と歯の間に虫歯ができやすくなったりすることがあります。

同様に差し歯の表面の樹脂やセラミックなども、長期間歯ぎしりのような衝撃を受けると、少しずつダメージを受けます。樹脂では金属との境目から白い部分が大きく剥がれる、セラミックであれば大きな剥離はなく、一部が欠ける程度が多いようです。

樹脂とセラミックの耐久性では、特殊な場合を除いて色の変色などを含め、セラミックの方が耐久性が高い傾向にあります。

■すでに前歯に差し歯が数本ある

犬歯間の3本以上が被せものになっている場合、歯ぎしりの影響を強く受けている可能性があります。特に奥歯は歯の治療があまりないのに、前歯にだけ被せものが多い場合は、歯ぎしりによる歯の破壊が起きているかもしれません。

■歯周病はないが歯ぎしりがある

歯周病で歯ぎしりの癖があれば、歯周病が進行して、欠ける前に歯がグラグラしてきます。健康な歯ぐきの状態で、特に前歯を前後に擦り合わせる癖がある場合は、前歯の差し歯を破損しやすくなります。

■被せもので歯並びを修正した

被せものをする際に歯並びの悪い箇所を被せもので修正した場合、歯ぎしりを無視して、見た目重視の形にすることで、あたる部分の衝撃が増えてしまいます。差し歯が歯ぎしりによって被せものをする前の形になるまで、壊し続けてしまうこともあります。

■以前歯が欠けたことがある

歯が欠けたり、以前にもトラブルを起こしたことがある場合、噛み合わせが欠けた部分に強くぶつかってしまうため、そのまま形を元に戻すと同じ様に壊れることがあります。

残念ながら、歯にダメージを与える歯ぎしり自体の治療法は、現時点ではありません。そのため、歯ぎしりをしてしまっても歯を破損せずに済むようなマウスピース「スプリント」を歯科医院で作り、就寝中だけ口の中にはめておく方法をとることになります。これによって、歯ぎしりによる歯の破壊を防止することができます。

プレートを使用しない一般的な対処法として、以下のような方法があります。

▼1. 前歯を短く設定する

▼2. 一度欠けたら同じ形は望まない

差し歯が欠けた場合、もしかしたら歯の根が折れて抜歯になっていたかも知れません。運良く欠けただけで済んだと思って、見た目が悪くても噛み合わせ優先の形に変更します。

▼3. 定期的に噛み合わせの調整を行なう

歯ぎしり破壊が起きないように被せものを設定しても、歯ぎしりが被せもの以外の歯を摩耗させます。半年~1年で定期的に噛み合わせの調整を行うと、歯ぎしり破壊の予防になります。

噛み合わせ優先の形は、歯の位置や上下の歯のバランスなどで決まるため、一般的には見た目がそれほど綺麗に見えないことが多いようです。ただし上下の歯を数多く一度に修正して、噛み合わせと見た目のバランスを修正できることもあるので、病院でよく相談するようにしましょう。

歯を健康に保つことが「海馬」の縮小を遅らせる!?

このたび日本の研究により、残っている歯の数と歯周病の程度は、記憶力などにかかわる脳の一部「海馬」の縮小と関連することが報告されました。若いうちから歯の健康を気遣うことが、脳の健康を保つことにもつながるようです。

年齢を重ねるにつれて、私たちの脳は少しずつ小さくなっていく可能性があるのをご存じでしょうか。この脳の縮小は、記憶をつかさどる脳の重要な部分である「海馬」と呼ばれる部分(左右の脳にひとつずつ、一対あります)から始まり、広がっていきます。

歯を失ったり、歯周病になったりすると、この海馬の縮小につながる可能性が考えられています。若いうちから口腔の健康に気をつけることが、脳の健康を考えても重要である可能性があるのです。

そこで今回、東北大学など日本の研究グループは、歯の喪失と歯周病が海馬にどのような影響を与えるのかについて調べてみました。対象としたのは、日本の一地域の住民から募った認知機能が低下していない172人(55歳以上)。歯周ポケット(歯と歯茎の境目にある溝)の深さの測定を含む口腔内の検査に基づいて、保持している歯の数と歯周病の程度を判定し、脳のMRI検査により算出した海馬の体積の4年間の変化との関連性を見ました。

こうして確認されたのが、残っている歯の数と歯周病のレベル、そして海馬の体積の間に相関関係が見られることです。歯周病が軽い人では残っている歯の数が少ないほど左側の海馬の縮小進行が速く、歯周病が重い人では残っている歯の数が多いほど同じ海馬の縮小の進行が速いとわかりました。重度の歯周病になると、多くの歯を保っていることで、かえって海馬の縮小を促進する可能性があるという結果です。

年齢の影響を計算した場合、軽度の歯周病の人が歯を1本失うと、海馬の縮小は年齢にして1年分近くに相当するほど進行が速くなり、重度の歯周病の人では歯が1本多いとおよそ1.3年分に相当する縮小速度の増加になりました。

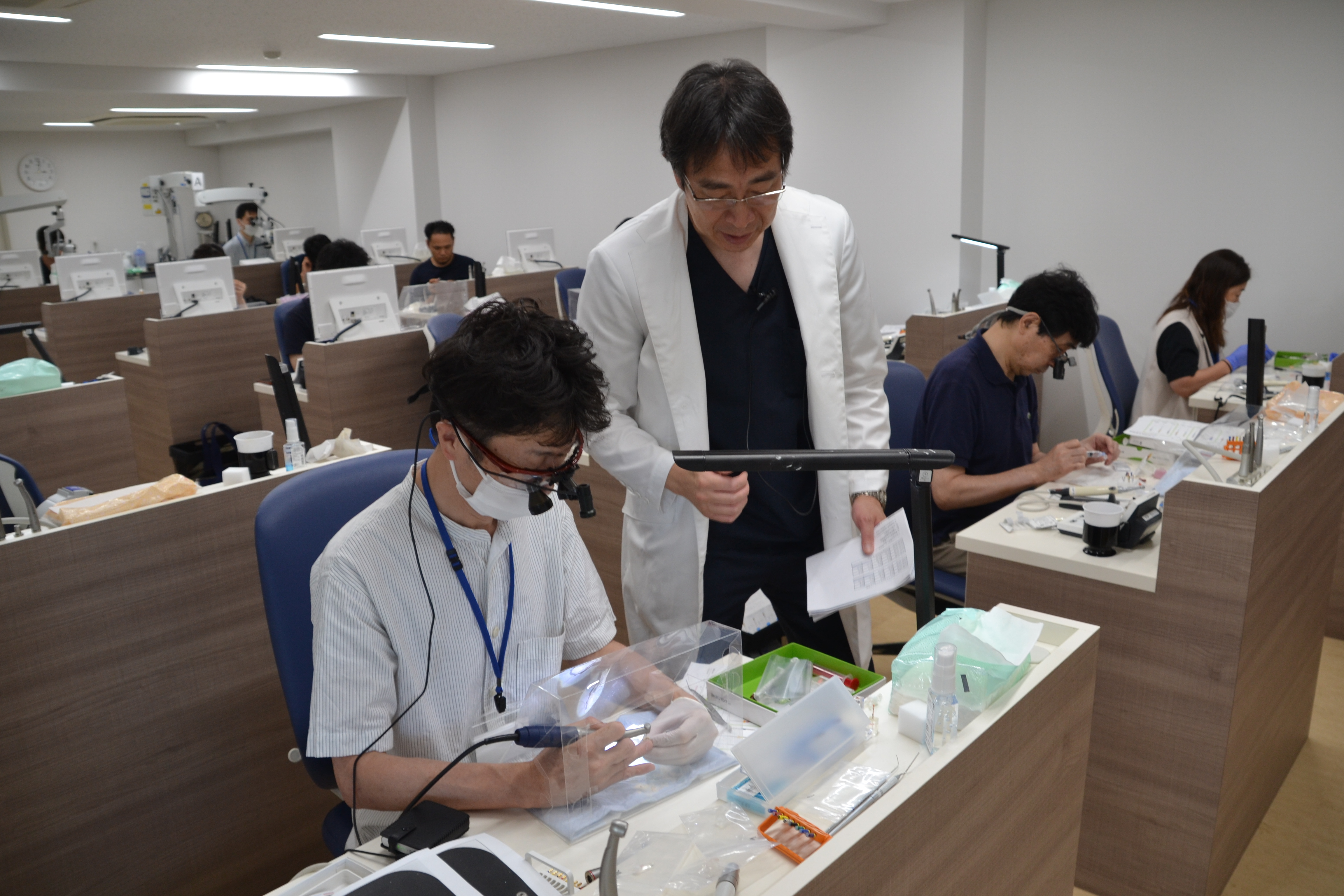

歯内療法セミナー参加してきました

![T’s Dental Office[ティースデンタルオフィス]](/materials/155227297917601.png)